Die Liebe hat keinen Rhythmus

In letzter Zeit höre ich immer öfter, dass Leute die Zeit nun anders wahrnehmen. Sie fließt anders, manchmal sammelt sie sich in randlosen Becken an. Die Grenzen dieser Zeit lassen sich nicht aufzeichnen – sie verschwimmen in die Gegenwart und beeinflussen unsere Arbeit, unsere Begegnungen und Selbstwissen. Nachdenken in isolierten Räumen fällt mir schwer. Ich lese über Kollektivität und Kollaboration und wünsche mir die Möglichkeit, mich selbst endlich überfluten zu können.

Aber ich bleibe gefangen in einem Zuhause, das plötzlich genau das sein muss. Hier beginnt das Schreiben nicht mit einem festen Händedruck, kein Finger drückt Start.

Irgendwann im Laufe der unzähligen Stunden am Schreibtisch geht es los. Für mich war das nie so etwas wie eine somatische Übung, sondern immer ein höchst verkopftes Unterfangen mit der Tastatur. Auf eine E-Mail warten bis die nächste geschrieben werden muss: Wörter in Aufregung versetzen, um sie dann sofort neu zu ordnen. Nicht auf einer schön geteilten Wellenlänge fängt diese Arbeit an, sondern mit dem Dechiffrieren eines körperlosen Begehrens in der Hermeneutik der Leerstelle: Kein besonderer Betreff. Senden und warten, tippen und schicken. Dragged and dropped. Das Schreiben fließt nicht mehr durch die Finger und so fängt der Text an, immer weniger fleischig zu werden. Die Zeichen zerfallen im Server und laufen wieder in trockene Augen zusammen, die letzte Botschaft liest sich wie ein Abschied: Mit herzlichst immer besten Grüßen! Schon wieder so lieb?

Die Stimmen der Kolleg*innen hallen dabei in meinem Kopf wider, auf einmal rufen sie laut und grell: Die Arbeit muss kollektiv sein! Deine Autor*innenschaft zählt nichts! Schade, es war ein langer Kampf, den eigenen Namen von anderen drucken, sprich, aussprechen, zu lassen. Versprechen Sie es mir, sage ich, dassnicht wirklich alles komplett vorbei ist.

Das wäre ein bloßes Ver-Sprechen! rufen sie zurück.

Wissen sie nicht, wie ich jahrelang in einer Kabine in der Bibliothek alleine saß, mit eigenständigen Weis(s)en als einzige Gesellschaft? Von denen habe ich alles erfahren: Sie hatten alles dank ihres eigenen Mutes, ihres eigenen Fleißes, ihres eigenen Selbstbewusstseins geschafft. Selbstbewusst sein hieß für mich damals „being self-conscious“ und das habe ich auch sehr gut verkörpert. Denn self-conscious ist eine Person, die etwa das Gegenteil ist: sie fragt sich unsicher, wo sie ins Geflecht passen soll und mit was oder mit wem sie zu verknüpfen ist. Im Nachhinein war das ein wichtiges Verfahren, trotzdem wurden diese Fragen unterdrückt – und immer zugunsten des zeitlosen Gebots: nosce te ipsum! Erkenne dich selbst! Aus dem Studium in die wahre, echte, wirkliche Welt. Und jetzt frage ich mich: Wozu ein Selbst, auf das ich mich sowieso nie verlassen kann?

Unsere Arbeit fährt mit Treffen am Bildschirm fort: irgendwann werden die Augen viereckig. Alles wird viereckig, ich lebe quadratisch in Gittern und Rastern, deren Unterschied ich nicht kenne. Aufeinandergestapelt, ohne zu wissen, wer auf wem steht.

Mein Name ist und meine Praxis besteht aus Alle-besten-Sätze-Auspacken. Hat jemand eine Frage? Ah, hier kommt die tote Stille.Die Ausbildung verschaffte mir anscheinend eine bittersüße Blamage, jetzt kommt alles knüppeldick: Darf ich noch nach etwas streben? Darf ich jemals erfolgreich sein? Darf ich mich nicht davor schämen, stolz zu sein? Dass du dir solche Fragen stellst, beweist, dass du die Antwort schon kennst, sagen die Stimmen meiner Kolleg*innen.Ich lasse mich in ihre Arme fallen, sie fangen mich sanft und sicher. Ich entschuldige mich für die Verspätung und hoffe auf ihr Verständnis.

Ich versuche, alles zu verlernen, flüstere ich, Ich habe schon so viel erlebt.

Der post-migrantischen Version zufolge, habe ich alles richtig gemacht. (Wessen „richtig“?) Alles soll hinter mir bleiben, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Nichtsdestoweniger blicke ich immer rückwärts und greife auf eine unaufgearbeitete Vergangenheit zurück. Jetzt werde ich zu abhängig, zu verwoben, sagen sie, und die Stühle werden auch nicht halten. Sie sagen, ich will den Kuchen haben (unter den verlorenen Töchtern und Söhnen bleiben) und ihn jetzt auch essen (mich aus der Ferne involvieren). Ich bestehe darauf, dass ich keinen Kuchen essen will, solange es noch Hungrigere gibt. Tage vergehen und werden zu Wochen, und noch scheint der Kuchen auf der Oberfläche köstlich zu sein, der Zucker ist ein wirksamer Konservierungsstoff. Er sorgt für eine perfekte Stase zwischen den Zutaten. Der Kuchen ist allerdings nicht mehr essbar in der Mitte.

Die Pandemie, die hätte der große Gleichmacher sein sollen, schließt viele Berührungen aus, macht irgendeine Übereinstimmung kaum spürbar. Gegenseitig werden Geschichten erzählt, die diese Arbeit für uns leisten. Denn Geschichten führen ein eigenes Leben, das sich mit ausgeborgten Stoffen vollstopft. Die Details sind nur a posteriori zu überprüfen. Fakten entstehen mittlerweile aus rein persönlicher Erfahrung: Wir erkennen etwas Gutes – sowie etwas Grausames, Gewaltiges, Geiles – nur in der Erkennung des Anderen. Sie erzählen von der MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) und die fehlenden, hervorragenden Deutschkenntnisse; Manchmal schaffe ich es nicht, das Haus zu verlassen; Die Polizei macht mir Angst, ich fahre nicht mehr über den Gürtel nachts; (kokett) Gibt es mittlerweile weniger Risiken beim Oralsex als beim Küssen oder sogar beim Reden?

Nach der Märchenstunde liegen wir nebeneinander im Bett, beruhigt voneinander, wir schlafen schnell ein. In meinem Traum kaufe ich ihnen Materialien beim Künstler*innenfachmarkt und leihe mir Bücher aus der Bibliothek aus. Ein Lied nistet sich in meinem Ohr ein. Ich bereite mich summend auf den Studienkreis vor. In ihren Träumen spielen die nächsten vier Takte, die meinen Ohrwurm entknoten würden. Manchmal zittern sie wie Hunde im Schlaf, der Rhythmus als flüchtige Vorstellung, die nur kurz, mit einem zuversichtlichen Griff an der Taille zu halten ist. Wenn wir aufwachen, sind wir ganz erschöpft, ohne irgendwas geschöpft zu haben. Viel besser so, sage ich, Der Traum ist keine Arbeit.

Miriam Stoney lebt in Wien und arbeitet mit Text.

Dieser Artikel ist zur Ausstellung "love and other rhythms" in der Kunsthalle Exnergasse entstanden.

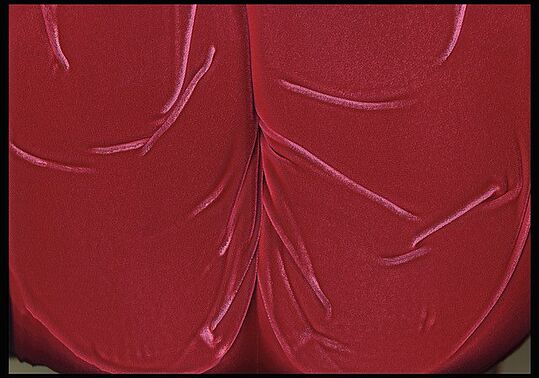

Ausstellungsansicht, Foto Wolfgang Thaler, 2021 für Kunsthalle Exnergasse: