Mi 7.5.2008 - Fr 6.6.2008

kex—kunsthalle exnergasse

B

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Eröffnung: 7.5.2008, 19 Uhr

Finissage: 7.6.200811 Uhr

Künstler/innen: Andrew Hamilton, Dagmar Keller & Martin Wittwer, Sonia Leimer, Prinz Gholam, Mandla Reuter, Tina Schulz, Christoph Weber

Kuratorin: Antonia Lotz

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: versammelt verschiedene künstlerische Positionen, die sich in ihrer Arbeit und Arbeitsweise auf unterschiedliche Weise mit Rückführungen beschäftigen. Ein zentraler Punkt ist das Spiel mit Realitäten, Erwartungen und Erfahrungen. Die Objekte, Installationen, Filme und Performances der Künstler/innen bestehen teilweise aus bewussten Re-Konstruktionen, die sich, zunächst nicht sichtbar, selber entlarven und auf diese Weise die behandelten Themen dekonstruieren. Das Brechen oder auch Einlösen von Erwartungen und das Herausfordern von Imagination stehen somit in engem Zusammenhang mit der angewendeten Rückführung der Künstler/innen, die sich in Form eines Nachbaus, einer Übersetzung oder auch der Wiederholung bzw. Nachstellung einer Handlung äußern kann.

Das Spielen mit entschlüsselbaren Täuschungen, um unter anderem real gewordene Konstruktionen zu dekonstruieren bzw. durch Rekonstruktion in Frage zu stellen, könnte auch als das Anwenden von ‚kulissenhaften’ Techniken beschrieben werden. Der Betrachter/in wird eine fingierte Wirklichkeit präsentiert, die sie zur Imagination zwingt sowie ihre alltäglichen Raum- und Zeitverhältnisse auf subtile Weise durcheinander bringt.

BEITRÄGE

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: versammelt sieben KünstlerInnen, die sich in ihrer Arbeit und Arbeitsweise auf unterschiedliche Weise mit Rückführungen beschäftigen. Ein gemeinsames Moment aller Arbeiten liegt im Spiel mit der Konstruktion von Realitäten und Erfahrungen sowie dem Brechen oder Einlösen von Erwartungen, wodurch die Imaginationen der BetrachterInnen herausgefordert werden. Die in den Werken zu entdeckenden Rückführungen, Bezugnahmen und interdisziplinären Transfers manifestieren sich unter anderem als Nachbauten, als Übersetzung, als Verschiebung oder als Wiederholung sowohl auf semantischer als auch auf materieller Ebene. So bestehen die gezeigten Objekte, Installationen, Filme, Performances und Kompositionen aus bewussten Re-Konstruktionen, die häufig nicht auf den ersten Blick wahrgenommen werden können, sich dann aber meist selber entlarven. Zentral stellt sich in den Arbeiten die Frage nach der Bedeutung von Fiktionen als Teil der alltäglichen Realität der KünstlerInnen sowie als konstituierendes Mittel der Konstruktion gesellschaftlicher und politischer Wirklichkeit.

Über die transformierte Wiederholung historischer Vorläufer unternehmen die KünstlerInnen einen Aneignungsprozess, der sich in ihren Werken widerspiegelt und in einem zweiten Schritt durch die Präsentation der Arbeit im Ausstellungsraum den BetrachterInnen selbiges ermöglicht. Minimal Art, Concept Art und Appropriation Art sowie auch Malereien und Skulpturen aus dem kunsthistorischen Kanon des 15.–19. Jahrhunderts sind Quellen des Schaffensprozesses sowie auch Gegenstand der Aneignung und Hinterfragung. Ungezwungen, frei und leicht, sozusagen postmodern, greifen die KünstlerInnen auf das historische Archiv in Kunst, Literatur und Musik zu und unterziehen es einer Art Revision auf Tauglichkeit für die Gegenwart. Die Wiederholung im Titel der Ausstellung steht für dieses Moment im Schaffen der KünstlerInnen. Zudem will Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: darauf verweisen, dass die in der Ausstellung miteinander im Dialog stehenden sieben Positionen sowohl Überschneidungen sowie Verbindendes aufweisen und dennoch in ihren deutlichen Differenzen wahrzunehmen sind. Wie in einem fortschreitenden E-Mail Verkehr kann zwischen den Arbeiten ein roter Faden gezogen werden, prägnant sind jedoch auch die assoziativen Ausbrüche sowie sprunghafte Verknüpfungen eines nicht abbrechenden Austausches.

So könnte man die Dekonstruktion von Mechanismen der Bedeutungsproduktion als gemeinsames Prinzip der ausgewählten Arbeiten von Andrew Hamilton, Dagmar Keller/Martin Wittwer, Sonia Leimer, Prinz Gholam, Mandla Reuter, Tina Schulz und Christoph Weber benennen, wenn auch die behandelten Themen und Arbeitsweisen im Detail differieren. Sie umfassen die Untersuchung der Manipulation von Bedeutungs- und Wahrnehmungsstrukturen in der Film- und Fernsehindustrie, die Kritik an der definitorischen Macht institutionalisierter Sprechweisen, sie unterlaufen definitorische Setzungen in räumlichen Dispositiven oder verknüpfen unterschiedliche Kontexte und Materialien performativ oder installativ zu neuen Formen und Sinnstiftungen. So unterläuft Mandla Reuter die gegebene räumliche Setzung mit seiner Lichtinstallation, während Prinz Gholam Kritik an der offiziellen Sprache der Institutionen üben, indem sie über die transformierte Wiederholung kunsthistorischer Schlüsselwerke die Lücken dieser Sprache aufzeigen. Wie bei Tina Schulz sind formale Struktur und Inhalt eines literarischen Werkes als Ausgangspunkt einer Arbeit auch bei der Komposition Andrew Hamiltons auszumachen, der sich im Kontext seines für die Ausstellung ausgewählten Stückes auf formale Motive aus Thomas Bernhards Roman „Der Untergeher“ bezieht.

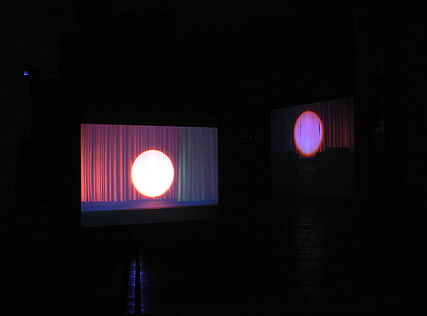

Mit der Arbeit Real World Theater – (Closed For Remodeling) (2004-2006) von Dagmar Keller/Martin Wittwer wird die BesucherIn am Eingang der Ausstellung empfangen. Die Reale Welt, die dieses Lichtspieltheater ankündigt, bleibt für diese jedoch wegen Umbauten versperrt. Die Bilder, die dennoch von Innen nach Außen dringen, zeigen den Ort des Geschehens und seine vielfachen Rahmungen: Einen ramponierten Kinosaal mit umgestürzten Sitzreihen, auf der eingerissenen Projektionsleinwand – sonst Ort der Fiktion – zeigen sich öffnende Vorhänge in schier endloser Staffelung. Ein Bild des Wartens auf den Beginn, der steigenden Erwartung, die doch immer wieder nur enttäuscht wird, ein ewig aufgeschobenes Begehren nach der Sensation des Unmittelbaren.

Mit ihrer komplexen Video- und Soundinstallation machen Dagmar Keller/Martin Wittwer das zum Thema, was eigentlich nur Mittel der Filmpräsentation und der kinematografischen Erfahrung ist, den Kinosaal selbst. Einzig ein winziges Loch in der Fassade gewährt einen voyeuristischen Blick ins Innere, auf die Bühne des „Welttheaters“ – doch ist das, was man dort zu sehen bekommt, nun realer als die Projektion des Dispositivs „Kino“ an sich? Das Künstlerpaar bietet einen Einstieg ins Kaninchenloch: ist man den Windungen und komplexen Verschränkungen ihrer Arbeit gefolgt, so ist der Ausstieg kaum mehr zu finden und es fällt schwer, eine eindeutige Trennlinie zwischen Realität und ihrer fiktiven Konstruktion, zwischen der Wahrnehmung der Welt und ihrer Erfindung im Moment der Betrachtung zu ziehen.

In Sonia Leimers Arbeit Chinese Wall (2008) wird die BetrachterIn mittels zwei einander diametraler Projektionen, über die verschiedene Zeitlichkeiten eines Ortes in die Simultanität überführt werden, mit einem ähnlichen Moment der Überschneidung von Rekonstruktion und Konstruktion konfrontiert. Die Kulissenbauten, auf die Leimer während ihrer Reise durch die Mongolei in der weiten, malerischen Steppe des Landes gestoßen ist, hatten ihren ursprünglichen Zweck bereits erfüllt: Sie waren als Fragmente der „Großen Mauer“ in der BBC-Produktion „Ghenghis Khan“ dem fiktionalisierten Ansturm des mongolischen Großkhans ausgesetzt. Der erste Großkahn der Mongolen eroberte, nachdem er zunächst die turko- mongolischen Stämme vereinte, weite Teile Zentralasiens und Nordchinas, wobei er für die Überwindung der Chinesischen Mauer nach der historischen Überlieferung mehrere Tage brauchte und sie nur durch einen Hinterhalt erzwingen konnte. Sonia Leimer besuchte das BBC-Set mit demselben Filmteam für einen zweiten Dreh und filmte eine ebenso lakonische wie doppeldeutige Situation: Nach Abschluss der Dreharbeiten haben sich mongolische Nomaden mit ihren Tieren angesiedelt und nutzen die temporäre Architektur als willkommenen Schutzschild gegen die rauen Winde und andere Anstürme. In ihrer äußerlichen Erscheinung, ihrer Farbigkeit und einfachen Bauweise fügt sich die „Chinesische Mauer“ trotz ihres absurden Moments chamäleonartig in die Landschaft ein. Das Mittel der Illusion und der Ort der Produktion von Fiktion wird mit dem Kamerablick der Künstlerin umrundet und offenbart so seine transformierte Nutzung. Während die Vergangenheit für das Fernsehen konsumierbar aufbereitet wird, eignet sich die Gegenwart ihre Kulissen an und überführt sie durch die Umnutzung in die alltägliche Wirklichkeit.

Die Arbeit On and On (2006) von Mandla Reuter greift innerhalb der Gruppenausstellung direkt in die Wahrnehmungsbedingungen der Arbeiten der anderen KünstlerInnen ein, womit die ständige Aufmerksamkeit der BetrachterIn herausgefordert wird und zugleich ein Kontextualisierungskatalysator gegeben ist. So wird die kontinuäre Wahrnehmung von Sonia Leimers Chinese Wall zwar gestört, das gemeinsame in beiden Werken aber betont und direkt gegenübergestellt. Mandla Reuter nutzt ebenso wie Sonia Leimer und Dagmar Keller/Martin Wittwer die Mittel und Techniken der Dispositive „Kino“ bzw. „Bühne“, um die Durchdringung einer Realität mit ihrem theatralischen Double zu dekonstruieren. Im wiederholten Wechsel des Lichts zwischen dem Deckenlicht des Ausstellungsraumes und dem von ihm im Raum installierter Bühnenscheinwerfern rekonstruiert Reuter ähnlich wie auch Dagmar Keller/Martin Wittwer mit den sich öffnenden Vorhängen ein spezifisches Moment des Theaterbesuches: das Moment des Übergangs von der Realität zur Fiktion, wenn das Licht des Besuchersaales erlischt und die Bühne zu leuchten beginnt. Durch das Verfrachten dieses Moments in einen fremden Raum wird sein Magisches zerstört und zur Provokation transformiert. Denn anstelle der Möglichkeit, sich bequem in seinem Sessel zurücklehnen zu können, wird die BetrachterIn kurzzeitig zur AkteureIn innerhalb der Ausstellung: Geht der Scheinwerfer an, so kann sie sich der eigenen Bewegungen im Raum als theatralischer Handlungen bewusst werden. Es wird ein Bewusstsein evoziert, das sich über den institutionellen Raum hinaus auf alle möglichen gesellschaftlichen Räume übertragen ließe.

Die Theatralisierung des Alltagslebens oder vice versa das Einschleusen alltäglicher Momente und Formen in ein höchst differenziertes und präzisiertes ästhetisches Programm ist Teil der Fotografien und Performances von Prinz Gholam. Sie transferieren die komplexe Ikonographie figürlicher Darstellung aus Malerei und Skulptur des 15. – 19. Jahrhunderts in zeitgenössische und alltägliche Sets, indem sie mit ihren Körpern Figurenkonstellationen, Haltung, Gestik und Mimik nachstellen, ohne jedoch dabei Kleidung, Licht und Umfeld gestalterisch im Sinne einer detailgetreuen Imitation des Originals zu bearbeiten. Ihre „Tableaux Vivants“ spüren körperlich einer Latenz ikonographisch wirksamer Haltungen und Gestiken nach, ohne dabei historisierend oder gar naturalistisch zu werden – während zugleich diejenigen Elemente, die in ihren Fotografien und Performances alltäglich im Sinne von gegenwärtig und zeitgenössisch sind, eine bedacht gewählte Fokussierung und Herauslösung aus dem Alltag erfahren. Dies zeigt sich einerseits in der skulpturalen Präsenz, welche die Körperkonstellationen von Prinz Gholam am Ort und im Moment der Performance er- zeugen, und andererseits auch im Moment der Wahrnehmung durch die BetrachterInnen, die sich selbst als Teil der Situation, als implizierte SchauspielerInnen erfahren können. So eröffnet die Performance im Gegensatz zur Fotografie, die den BetrachterInnen einen von vornherein festgelegten Blickpunkt gewährt, den ZuschauerInnen die Möglichkeit das Dargestellte zu umrunden und von verschiedenen Blickpunkten zu betrachten, wodurch der Grad der Abstraktion vom Original erhöht wird. Ein weiterer Moment der Entfremdung vom Original liegt in der Darstellung der verschiedenen Figurenkonstellationen durch zwei Männer. Maria mit Kind, die Pieta, zwei verliebte Putti, immer wieder sind es zwei Männer, die die vertraulichen Figurenkonstellationen rekonstruieren. Damit zeichnet das Paar wie es Pierre Bal-Blanc schreibt „einen Übergang vor von einer intimen Erfahrung, einer Repräsentation, die man auch Fetisch nennen kann, zu einer öffentlichen Arbeit, zu einer kritischen Beziehung gegenüber der Gesellschaft.“

Zur Eröffnung der Ausstellung werden Wofgang Prinz und Michel Gholam ihre neue Performance Studio (2008) präsentieren. Als eine Art Überbleibsel wird ein Still aus der Videoaufnahme dieser Performance während der restlichen Ausstellungszeit im Raum verbleiben.

Eine ähnliche Schichtung von Zeit und Historie, zugleich von Rekonstruktion und Konstruktion einer möglichen Welt- und Geschichtswahrnehmung, liegt der Arbeit von Christoph Weber zugrunde. The first Minutes of October (2007) erscheint der BetrachterIn zunächst als dreidimensionales Objekt, das federleicht vor der Wand zu schweben scheint. Erst bei genauerem Hinsehen und Herantreten an das Werk ist feststellbar, dass es sich im Gegenteil um eine flache „Zeichnung“ aus Stahlplatten handelt. Die Formen und Größen der Platten und ihre Anordnung auf der Wand beruhen auf einer mittels der Grafik-Software AutoCAD angefertigten Zeichnung. Diese wiederum basiert auf einer Übertragung der Kameraperspektiven der ersten Minuten des Filmes October: Ten Days that Shook the World (1927) von Sergej Eisentstein in ihre geometrisch-zeichnerischen Entsprechungen. Der von Stalin zum zehnten Jahrestag der russischen Revolution in Auftrag gegebene Film beginnt mit dem Sturz der Statue des Zaren Alexander III, womit die Befreiung des Volkes von der Unterdrückung der Herrschaft des Zarenreiches symbolisiert wird. Die von Christoph Weber über die Transformation der filmischen Perspektive dieser Szene konstruierte Wandarbeit kann auch als vielzackiger Stern gelesen werden. Damit verweist sie auf das trügerische Moment der Historie und das Fiktionale des Films, indem ein Machtsymbol der Zarenherrschaft lediglich durch ein Neues, den kommunistischen Stern ersetzt wird. Die der abstrakt wirkenden Wandarbeit zugrunde liegende vorbestimmte Struktur spiegelt weitere Umstände der Oktoberrevolution wider: So ist diese nicht auf eine spontane Aktion des Volkes zurückzuführen, sondern auf ein im Detail geplantes Unterfangen Lenins. Christoph Weber akkumuliert in seinem Wandobjekt sowohl die filmtechnischen als auch die historischen Zeitabläufe und verlegt diese in einer künstlich erzeugten Simultaneität in die Wahrnehmung der BetrachterInnen.

Tina Schulz’ mehrteilige Arbeit ARA (2007) dagegen beruht auf subtraktiven Verfahren. Sie kombiniert scheinbar disparate Elemente im Raum, denen stets ein wesentliches Moment zu fehlen scheint; zugleich lässt sich jedoch nicht festmachen, ob die fehlenden oder die anwesenden Elemente den Zusammenhalt der Arbeit erzeugen. Ausgehend von einem Text des belgischen Dichters und Malers Henri Michaux von 1940, indem Michaux auf poetische Weise das jeder Kommunikation zugrunde liegende Missverstehen, das erst durch Übersetzungsleistungen überwunden werden muss, thematisiert, stellt Schulz einen teils formalen, teils inhaltlich auf einander Bezug nehmenden Zusammenhang unterschiedlicher medialer Zeichen, Techniken und Formen her. So stehen die mit Rostschutzfarbe bestrichenen Holzrahmen nicht nur durch ihren zunächst bestechenden Eindruck von Eisengittern eines Käfigs in Bezug zu Michaux’ Text, sondern auch durch ihre Überlagerung, die die Schichtung der zahlreichen von Hand beschriebenen Zettel widerspiegelt. Auf ähnliche Weise korrespondieren die Gitter mit der Wandarbeit: während auf der Wand die gestische Form durch die Leerflächen definiert zu werden scheint, wird bei den Gittern die Innenfläche durch sukzessive Unterteilungen rhythmisiert. Sowohl auf ästhetischer als auch auf sprachlicher Ebene erzeugt Tina Schulz über die Referenz und ihre Verschiebung neue Sinnstiftungen und -zusammenhänge. Aneignung findet buchstäblich durch Einschreibung sowie durch direkte Behandlung statt: Über das wiederholte Niederschreiben desselben Textes, das Erstellen einer Wandzeichnung aus Graphitstaub mit der Hand oder aber auch wie in ihrer Videoarbeit o.T. (Hand Catching Lead Without Lead) über das transformierte Wiederholen einer bereits existierenden künstlerischen Arbeit. Dabei differiert ihr Video nicht nur über das Weglassen der herabfallenden Bleistücke von Richard Serras Hand Catching Lead (1968). Die Hand, deren gestische Spur auf der Wand zu sehen ist, vollführt im Film eine ebenso entleerte wie kraftvolle Geste, die nun in der Differenz eine neue Lesart markiert.

Zur Finissage der Ausstellung wird das Stück Music for Losers von dem irischen Komponisten Andrew Hamilton für Solo-Violoncello aufgeführt. Andrew Hamiltons Stücke erinnern in ihrer Struktur zunächst an postmoderne, konzeptuelle Musik, in der eine einzelne musikalische Idee zum Ausgangspunkt genommen wird. Er selber bezeichnet seine Musik als „clear music – music that wants to think“ und wenn seine Stücke auch durch Wiederholung bestimmt werden, distanzieren sie sich schnell durch ihre imaginative Kraft und versteckten Variationen von der minimalistischen Routine des „cut and paste“. Das Großartigste daran, heute ein Komponist zu sein, ist für ihn, dass man alles aus der Geschichte der Musik verwenden kann, dass alles frei ist, solange man „gute“ Stücke komponiert. Ausgangspunkt seiner Werke sind häufig bereits existierende musikalische Sequenzen, die er als Grundelement nutzt und sich durch Neuzusammensetzungen, Hinzufügungen und Abwandlungen aneignet. „...when I sit down to write I want to recreate the same feelings (as) when I play Bach or listen to Handel,“ sagt er selbst. Ein zweiter wichtiger Aspekt beim Komponieren ist für ihn, Musik zu schaffen, die er selber gerne auf seiner Violine spielen würde.

Music for Losers (2007) entstand aus dem Gedanken daran, sich Dinge zu wünschen oder an ihnen festzuhalten, auch wenn sie unmöglich erscheinen. Der Titel des Stücks geht auf Thomas Bernhards Buch „Der Untergeher“, im Englischen „The Loser“, von 1983 zurück, dessen Werk einen starken Einfluss auf Hamiltons Denken über Struktur ausgeübt hat. Das Anwenden von Wiederholung, das Wiederholen von gleichen oder leicht veränderten Versatzstücken in Thomas Bernhards und Andrew Hamiltons Werken lässt Steigerungen offenbar werden, die man nicht für möglich gehalten hätte. Zugleich erinnert es aber auch an das alte Kinderspiel in dem auf zwei Schritte vor ein Schritt zurück folgt und so ein Vorankommen nur langsam möglich ist.

Antonia Lotz