LICHT MACHT POLITIK

Lesezeit: ca. 5 Minuten

Das Ausstellungsprojekt „Botanizing the Asphalt“ in der kex—kunsthalle exnergasse untersucht die politische Rolle des Lichts in städtischen Nachträumen. Die Künstler*innen arbeiten das Potenzial des Nächtlichen als gemeinschaftlicher Begegnungsraum angesichts wachsender sozialer, ökologischer und politischer Spannungen heraus. Die Schau widmet sich unter anderem traumhaften Formen der Meditation über Widerstand, Erinnerung, Identität und Ort – und eröffnet damit einen Diskurs über die zwischen dem Hell und Dunkel eingebetteten Machtverhältnisse, über das Sichtbare und Verborgene, Beobachtende und Beobachtete.

Hinführend zum Thema gibt es folgend einen historischen Abriss von Stadthistoriker und Publizist Peter Payer über die Entwicklung von nächtlicher Propaganda und Lichtinszenierungen in Wien. (kex)

Nachts sehen wir nur jene Dinge, die beleuchtet sind. Alles andere bleibt im Dunkeln. Diese simple Tatsache und wirkungsmächtige Selektion unserer Wahrnehmung nutzte schon früh auch die Politik. Insbesondere als Anfang des 20. Jahrhunderts das Gaslicht durch das sichere und weitaus flexiblere elektrische Licht ersetzt wurde.

Zu den ersten, spektakulär inszenierten Großevents gehörten jene drei Wien-Illuminationen, die für Kaiser Franz Joseph abgehalten wurden: Im Jahr 1900 anlässlich seines 70. Geburtstages sowie in den Jahren 1898 und 1908 zu Ehren seines 50. bzw. 60. Regierungsjubiläums. Jedes Mal war es ein feierlicher Triumphzug; entlang der Strecke wurden zahlreiche Gebäude mit aufwändigen Lichteffekten, der Kaiserkrone und dem Wahlspruch seiner Majestät „Viribus Unitis“ versehen.

Über die nächtliche Kaiser-Huldigung des Jahres 1900 hieß es in der Zeitschrift „Wiener Bilder“: „Unter den Illuminationsobjekten ragte das Wiener Rathaus, das einem Märchenpalaste glich, in erster Reihe hervor; tausende von Glühlampen erglänzten auf dem Gebäude, das traumhaft schön aus dem dunklen Hintergrunde hervorleuchtete. Über dem Maria-Theresien-Denkmal schwebte ein mächtiger Fesselballon, an dessen Gondel in weithin leuchtender Schrift die Zahl 70 hing, und von vier Seiten warfen gigantische Reflektoren ihr magisch weißes Licht auf das Wahrzeichen Wiens, den Stephansdom.“

Es war die lichtmäßige Inbesitznahme der fast ganzen Stadt, die hunderttausende Besucher*innen anzog und eine regelrechte Lichteuphorie auslöste. Die k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien hatte sich wie nie zuvor als strahlende Metropole des Lichts präsentiert.

Auch nach dem Ersten Weltkrieg ging es ähnlich begeistert weiter. „Kein Fest mehr ohne Lichtfreude.“ Das in den 1920er Jahren verkündete Motto war längst auch bei politischen Veranstaltungen zur Selbstverständlichkeit geworden. Im Jahr 1925, als das für Wien wichtige Kraftwerk Opponitz eröffnet wurde, veranstaltete man eine gewaltige Lichtinszenierung. Diese verstand sich als politisches Statement für die wachsende Kraft der Sozialdemokratie und die Potenz einer Stadt, die eben erst zu einem eigenen Bundesland erhoben worden war. Im Zentrum stand die Machtzentrale des „Roten Wien“: das Rathaus. Die „Arbeiter-Zeitung“ sprach von „Lichtzauber“ und einem „Feenschloß“, das „zauberhaft und unwirklich wie ein Traumgebilde“ erscheine.

Drei Jahre später, im November 1928, konnte die Wiener Bevölkerung ein noch aufwändigeres Lichtereignis bestaunen. Bei den Feierlichkeiten zum 10. Jahrestag der Gründung der Republik Deutsch-Österreich erstrahlten Stephansdom, Rathaus und Parlament in festlicher Beleuchtung. Gleichberechtigt wurde das religiöse Zentrum neben die beiden wichtigsten demokratischen Institutionen gestellt, womit man jene Eckpfeiler markierte, auf denen das politische System ideologisch ruhte.

Die Nacht war für die Massenparteien – wie zuvor schon für den Kaiser – zur begehrten Bühne geworden, auf der man sich werbewirksam präsentieren konnte. Wobei die den Modernisierungsbestrebungen aufgeschlossenere Sozialdemokratie rasch auch neue Techniken übernahm. So verwendete sie schon in den 20er-Jahren im Wiener Wahlkampf Leuchtreklamen, die in großen Lettern verkündeten: „Wir bauen weiter und wählen sozialdemokratisch“.

Umgekehrt nutzte auch die Christlich-Soziale Partei bzw. die Vaterländische Front die Möglichkeiten zur nächtlichen Selbstdarstellung. Als man im September 1933 den „Deutschen Katholikentag“ beging, ein politisches und mediales Großereignis, bei dem Engelbert Dollfuß seine berühmte Rede am Trabrennplatz hielt, erstrahlte der Stephansdom als festlich beleuchteter Mittelpunkt der Stadt. Ein Jahr später, nach der Ermordung von Dollfuß, war der Trabrennplatz selbst Schauplatz eines großen Lichtevents: Zum Gedenken an den Kanzler wurde ein Riesenfeuerwerk entzündet und sein Porträt mitsamt dem Kruckenkreuz und der Parole „JA ES WILL“ in die Nacht gezeichnet. Die Bevölkerung selbst wurde aufgefordert, Kerzen in die Fenster zu stellen und in den Bergen Höhenfeuer zu entzünden.

Im Unterschied zur Sozialdemokratie setzte das konservative Lager in seinen Lichtinszenierungen mehr auf die Magie des offenen Feuers. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der Einweihung des „Österreichischen Heldendenkmals“ am 9. September 1934, der ersten großen Selbstdarstellung des austrofaschistischen Ständestaates. Die im Äußeren Burgtor errichtete Gedenkstätte zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs wurde mit einem sorgfältig inszenierten Lichtfest eröffnet: Zu beiden Seiten des Denkmals brannten „ewige Feuer“, die Fassade der Neuen Hofburg erstrahlte in Festbeleuchtung, die angrenzenden Reiterstandbilder von Erzherzog Karl und Prinz Eugen wurden im Lauf des Abends gleich zwei Mal mit bengalischen Feuern illuminiert.

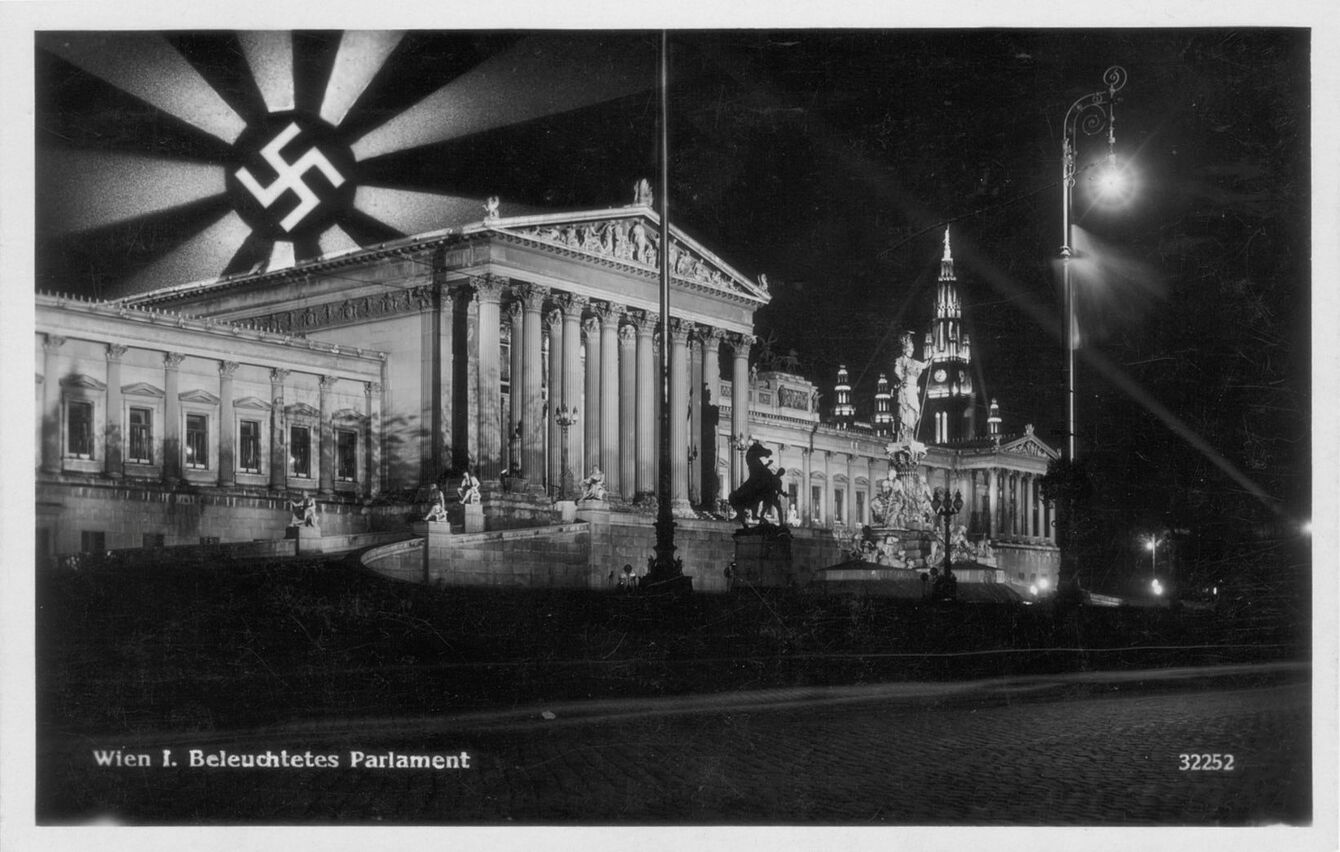

Auch die nach dem „Anschluss“ im März 1938 an die Macht gekommene nationalsozialistische Stadtregierung setzte massiv auf die propagandistische Kraft des Lichts. Zwar gab es in Wien keine Großinszenierungen wie in Berlin oder Nürnberg, wo gewaltige „Lichtdome“ in den Himmel projiziert wurden, ausgeklügelte Lichtdramaturgien fehlten aber keineswegs. Vor allem die Volksabstimmung am 10. April 1938, die wohl größte Propagandaschlacht in Österreich im 20. Jahrhundert, später auch der 1. Mai sowie Hitlers Geburtstag boten Anlass für spezielle Lichtevents. Gebäude wurden mit Lichtbändern geschmückt, zum Teil auch mit überdimensionalen Hakenkreuzen und der in die Nacht schreienden Parole „Ein Volk Ein Reich Ein Führer“. Und man verteilte Propagandakarten, die das Hakenkreuz in Form einer aufgehenden Sonne vor bekannten Wiener Sehenswürdigkeiten zeigten, die damit in „neuem Licht“ erstrahlten.

Realiter sollte es allerdings in der Stadt schon bald finster werden. Denn mit Fortdauer des Zweiten Weltkrieges und zunehmenden Luftangriffen der Alliierten wurden strenge Verdunkelungsmaßnahmen im öffentlichen Raum angeordnet. Der Krieg hatte die Nacht zurückgebracht.

Nach dem Zweiten Weltkrieg intensivierten sich die Lichtinszenierungen erneut. Wichtige Gebäude wie Westbahnhof, Oper oder Burgtheater wurden so rasch wie möglich wiederaufgebaut und mit großen Illuminationen neu eröffnet. Es galt, die dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen und hoffnungsfroh in eine gute Zukunft zu schauen. Bis heute sind urbane Lichtfeste dazu bestens geeignet.

Peter Payer ist Stadthistoriker und Publizist. Er veröffentlichte zahlreiche Fachartikel und Bücher zur Geschichte von Wien, zuletzt „Ludwig Hirschfeld. Biografie“ (2025).

- Botanizing the Asphalt

6.11. bis Sa 13.12.,

kex—kunsthalle exnergasse

Eröffnung: Mi 5.11., 18 Uhr